Frauen in KMU – Ansätze zur Förderung der Gleichstellung

In Brandenburg – und auch Deutschland – suchen kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) nach Lösungen für den Fachkräftemangel. Generationenwechsel, demografischer Wandel und wachsende Konkurrenz um qualifizierte Mitarbeitende stellen viele Betriebe vor große Herausforderungen. Dabei liegt ein oft übersehenes Potential in der Gleichstellung von Männern und Frauen: In technischen Berufen, in leitenden Funktionen und beim Schritt in die Selbstständigkeit sind Frauen noch immer unterrepräsentiert. Es zeigen sich strukturelle Unterschiede, die Chancenungleichheit offenlegen. Dabei bringen Frauen Fachwissen und neue Perspektiven ein – und doch schöpfen viele Betriebe ihr Potential nicht aus.

Stellen Sie sich als Betrieb die Fragen: Wie viele Frauen arbeiten bei Ihnen im Unternehmen? Wer übernimmt Verantwortung? Und vor allem – wie können wir gemeinsam Hürden abbauen und mehr erreichen?

Gleichstellung? In Deutschland noch nicht erreicht

In Deutschland sind 74 % der Frauen und 81 % der Männer erwerbstätig. Trotz gesetzlicher Rahmenbedingungen und zunehmender Sensibilisierung zeigt sich: Frauen verdienen im Durchschnitt noch immer weniger als Männer, übernehmen häufiger unbezahlte Sorgearbeit und sind seltener in Führungspositionen vertreten. Die Teilzeitquote im Jahr 2024 lag bei Frauen bei 49 % und bei Männern lediglich bei 12 %. Mütter sind weiterhin seltener erwerbstätig als Väter, jedoch ist der Anteil erwerbstätiger Mütter seit 2005 deutlich gestiegen (Statistisches Bundesamt, 2025).

In Führungspositionen sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert – je höher die Hierarchieebene, desto geringer ihr Anteil. Im letzten Jahr bestanden die Börsenvorstände zu 81 % aus Männern (AllBright Stiftung, 2024). Die KfW-Studie „Chefinnen“ zeigt zudem: Der Anteil von kleinen und mittleren Unternehmen mit einer Frau an der Spitze lag 2024 bei 14,3 %. Die Anzahl frauengeführter Unternehmen im Mittelstand lag bei 549.000 und die von Frauen initiierten Gründungen entsprachen laut Gründungsmonitor gerade einmal 37 % (KfW Bankengruppe, 2024).

Die Ursachen für ungleichmäßige Rollenverteilung sind vielfältig und gesellschaftlich stark verankert. Nicht ohne Grund sind Frauen beispielsweise in der Handwerksbranche unterpräsentiert. Die Top Ausbildungsberufe für Männer sind nach wie vor Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachinformatiker und Anlagemechaniker. Frauen hingegen interessieren sich eher für Berufe, wie Kauffrau für Büromanagement, medizinischer oder zahnmedizinischer Fachangestellte (Statistisches Bundesamt, 2021). Die globale COVID 19 Pandemie hat die Diskussion um traditionelle Rollenbilder weiterhin verstärkt, da oftmals die Frauen zu Hause blieben und der Care-Arbeit, womit die Fürsorgearbeit wie Betreuung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen gemeint ist, nachgingen (Deutsches Global Compact Netzwerk & AllBright Stiftung, 2021).

Was können Betriebe unternehmen?

Ein Ansatz ist das Konzept des Diversity Managements – das bedeutet, dass man sich als Unternehmen bewusst darum bemüht, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Perspektiven einzubeziehen und deren Zusammenarbeit zu fördern. Es geht darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle Mitarbeitenden respektiert und wertgeschätzt fühlen. Ziel müssen nicht große Initiativen sein, die nach außen getragen werden können. Wichtig ist vor allem, nach innen in den Betrieb zu schauen und mit kleinen Maßnahmen anzufangen.

1. Rollenbilder bewusst hinterfragen

Der erste Meilenstein kann bereits sein, sich die Strukturen in Ihrem Betrieb anzuschauen. Welche Positionen werden von Männern und welche von Frauen besetzt? Fallen Ihnen Unterschiede auf? Hinterfragen Sie Ihre Einstellung zu konkreten Themen, wie beispielsweise: Ist es bei Ihnen anerkannt, dass auch Väter längere Zeit in Elternzeit gehen? Wie würden Sie und Ihre Mitarbeitenden reagieren, wenn ein Mitarbeiter dieses Vorhaben umsetzt?

2. Mitarbeitende verbinden, insbesondere Frauen

Die Rolle als Arbeitgeber kann im Rahmen der Gleichstellung darin liegen, Mitarbeitenden den Raum für Austausch und Entwicklung zu bieten. Ermöglichen Sie Zusammenkünfte, wie ein Frauen-Frühstück oder die Gründung von Interessenvertretungen. Ziel ist dabei immer, Menschen ein Gehör zu verleihen und diese zu verbinden. Insbesondere in kleineren Unternehmen mit weniger Mitarbeitenden können Menschen eher erreicht werden.

3. Flexible Arbeitszeiten und Home-Office ermöglichen

Bieten Sie Gleitzeit, Teilzeitoptionen oder Arbeit nach Lebensphasen an. Auch spontane familiäre Verpflichtungen (z. B. Kinderkrankheit) sollten ohne bürokratischen Aufwand für Väter und Mütter gleichermaßen lösbar sein. So können Mitarbeitende trotz familiärer Verpflichtungen ihrem Beruf nachgehen und in den Arbeitsalltag intergiert werden. Das Arbeiten von zu Hause bietet ebenfalls die Möglichkeit, mehr Stunden zu arbeiten.

4. Führung in Teilzeit ermöglichen

Seien Sie mutig und ermöglichen Sie Führung in Teilzeit. Das eröffnet leistungsstarken Mitarbeitenden die Möglichkeit zur Vereinbarung von Familie und Beruf und fördert gleichzeitig deren Selbstbestimmung und Flexibilität. Das motiviert und macht laut Studien produktiver und innovativer. Nicht nur das, Teilzeit-Führungskräfte, die Familie und Beruf vereinbaren können, sind zufriedener, treuer und loyaler. Sie wechseln seltener das Unternehmen.

5. Familienfreundlichkeit (vor-)leben

Eine offene Haltung gegenüber Elternzeit, Rückkehrmodellen oder kurzfristigen Anpassungen signalisiert Vertrauen. Zeigen Sie als Betrieb, dass sie hinter Ihren Mitarbeitenden stehen und leben sie eine Kultur, die Männer und Frauen gleichermaßen behandelt. Auch kleine Gesten wie eine Kinderecke im Büro oder ein Mitarbeitergespräch zur Vereinbarkeit zeigen Wirkung.

Haben Sie bereits von dem Konzept Eltern-Kind-Büro gehört? Dieses bietet Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihr Kind bei kurzfristigem Betreuungsbedarf mit zur Arbeit zu bringen – in einen dafür eingerichteten Raum mit Spiel- und Ruhebereich, der das Arbeiten in Ausnahmesituationen erleichtert. Mitarbeitende wechseln sich dann gegenseitig mit der Kinderbetreuung und Arbeit ab.

6. Offene Unternehmenskultur fördern

Wertschätzung und ein respektvolles Miteinander sind entscheidend – gerade in kleinen Teams. Achten Sie auf faire Aufgabenverteilungen und eine Unternehmenskultur, in der Feedback und das Äußern freier Meinungen möglich sind. Stellen sie sich als Team folgende Reflexionsfragen am Ende eines Termins: Wie war die Aufgabenverteilung heute? Wer hatte das Wort bzw. wie verteilten sich die Sprechzeiten? Wer hat welche Verantwortung übernommen?

7. Teilnahme an Netzwerken und Weiterbildung unterstützen

In Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, sind Weiterbildungen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, jedoch nehmen Frauen weniger an karrierefördernden Maßnahmen teil als Männer. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiterinnen, an Workshops, Netzwerktreffen (Stammtische etc.) oder Online-Formaten teilzunehmen. Das stärkt das Wissen, die Motivation und Bindung an den Arbeitgeber.

Frauen zu fördern, zahlt sich aus

Gleichstellung ist kein „Nice-to-have“, sondern ein Wirtschaftsfaktor und entscheidender Wettbewerbsvorteil. Wenn Frauen stärker eingebunden werden, profitieren Betriebe von vielfältigeren Perspektiven, besserer Produktentwicklung und einem geringerem Fachkräftemangel. Unternehmen mit ausgewogener Geschlechterverteilung zeigen im Durchschnitt eine bessere wirtschaftliche Performance (25 %) und sind laut Studien langfristig erfolgreicher (McKinsey & Company, 2020).

Wenn Betriebe faire Chancen bieten, flexible Arbeitsmodelle schaffen und eine familienfreundliche Kultur fördern, erhöhen sie nicht nur die Bindung ihrer bestehenden Mitarbeitenden, sondern hat dies auch einen positiven Einfluss auf potentielle Fachkräfte. Trauen Sie sich das Thema Diversity Management oder Gleichstellung anzugehen. Es geht zunächst darum, erste Schritte zu gehen und sich zu fragen: Wie können wir gemeinsam unsere Vorurteile und Denkmuster auflösen? Wie können wir mehr Menschen erreichen und verbinden?

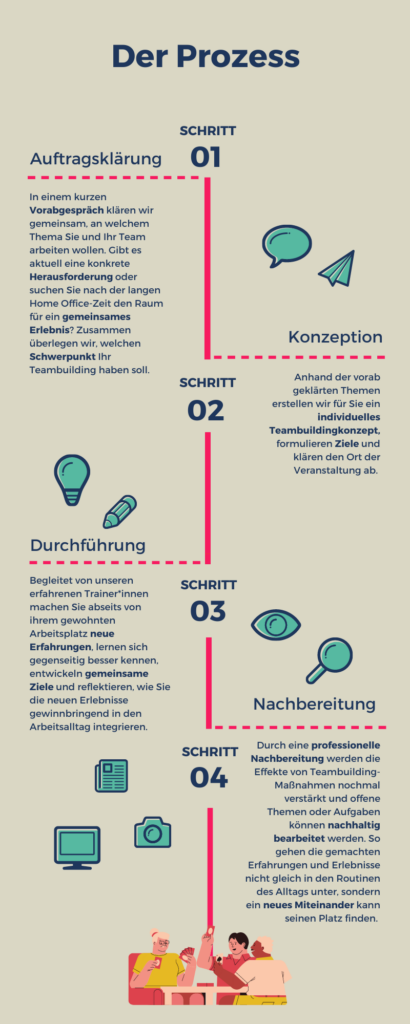

Sie haben Interesse an dem Thema oder brauchen Unterstützung für die Durchführung der Maßnahmen? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Quellen:

AllBright Stiftung. (2024). Zwischenstand: Wenig Bewegung beim Frauenanteil in den Vorständen. https://www.allbright-stiftung.de/aktuelles/https/wwwallbright-stiftungde/aktuelles/2024/3/8/zwischenstand-wenig-bewegung-beim-frauenanteil-in-den-vorstnden (abgerufen am: 27.05.2025).

Arbeits-ABC. (o.J.). Arbeiten im Eltern-Kind-Büro. https://arbeits-abc.de/arbeiten-im-eltern-kind-buero/#1 (abgerufen am: 27.05.2025).

Charta der Vielfalt e.V. (o.J.). Charta der Vielfalt. https://www.charta-der-vielfalt.de/ (abgerufen am: 27.05.2025).

Deutsches Global Compact Netzwerk & AllBright Stiftung. (2021). Gender Diversity in Unternehmen strategisch erreichen. https://www.globalcompact.de/fileadmin/user_upload/Bilder/Mediathek_Main_Page/Publikationen_PDF_speicher/Gender-Diversity_20210624_v4.pdf (abgerufen am: 27.05.2025).

Friedrich-Ebert-Stiftung. (2020). Gendergerechtigkeit in der Arbeitswelt: Herausforderungen und Perspektiven. https://library.fes.de/pdf-files/dialog/17120-20201222.pdf (abgerufen am: 27.05.2025).

Hans-Böckler-Stiftung. (2024). Frauen kommen bei Weiterbildung zu kurz. Böckler Impuls. https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-frauen-kommen-bei-weiterbildung-zu-kurz-67332.htm (abgerufen am: 27.05.2025)

Headquest. (2023). Warum Mitarbeiter in Teilzeit vielleicht die besseren Führungskräfte sind. https://headquest.de/de/warum-mitarbeiter-in-teilzeit-vielleicht-die-besseren-fuehrungskraefte-sind/ (abgerufen am: 27.05.2025).

KfW Bankengruppe. (2024). Chefinnen: Frauen in der Führung kleiner und mittlerer Unternehmen. KfW Research Fokus Volkswirtschaft, Nr. 455. https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2024/Fokus-Nr.-455-Maerz-2024-Chefinnen.pdf (abgerufen am: 27.05.2025)

Koneberg, F., Malin, L., & Werner, D. (2024). Wer führt in Teilzeit? Fachkräftepotenzial trotz privater Mehrbelastung erschließen. KOFA Kompakt, 2/2024. Institut der deutschen Wirtschaft Köln. https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/KOFA_kompakt_und_Studien/2024/KOFA_Kompakt_2-2024-F%C3%BChren_in_Teilzeit.pdf (abgerufen am: 27.05.2025)

McKinsey & Company. (2020). Diversity wins: How inclusion matters. https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/diversity%20and%20inclusion/diversity%20wins%20how%20inclusion%20matters/diversity-wins-how-inclusion-matters-vf.pdf (abgerufen am: 27.05.2025).

Statistisches Bundesamt. (2025). Fast jede zweite erwerbstätige Frau arbeitet in Teilzeit. Destatis. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/05/PD25_175_13.html (abgerufen am: 27.05.2025)

Statistisches Bundesamt. (2021). Top 10 Ausbildungsberufe Männer. Destatis. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/_Grafik/_Interaktiv/top-10-ausbildungsberufe-maenner.html (abgerufen am: 27.05.2025).