Lernen im Fokus – ein unterschätzter Schlüssel zur Fachkräftesicherung

Wie kann Lernen als Teil einer Zukunftsstrategie im Unternehmen genutzt werden? Dieser Frage gingen wir im Rahmen unseres diesjährigen Zukunftstages nach, der am 26.11.2025 in Potsdam stattgefunden hat. Neben unserem Zukunftsgespräch mit Expert*innen aus der Praxis und Wissenschaft, luden interaktive Workshops zum Ausprobieren ein. Aus den Erkenntnissen des Tages und zuvor geführten Interviews entstand ein Praxisreport zur Etablierung einer Lernkultur in kleinen und mittleren Unternehmen.

Lernen als strategische Ressource

Von zentraler Bedeutung war es, den Begriff des Lernens und dessen Bedeutung für Betriebe in Zeiten des Wandels näher zu beleuchten. Denn die Arbeitswelt verändert sich rasant. Digitalisierung, demografische Veränderungen und technologische Innovationen wie Künstliche Intelligenz (KI) stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Prozesse ändern sich, Tätigkeiten verschwinden oder entstehen neu und damit auch die Anforderungen an Kompetenzen. Während bislang nur rund 11 % der mittelständischen Unternehmen KI aktiv einsetzen (Roloff et al., 2024), ist der Anpassungsdruck bereits spürbar.

In diesem Umfeld wird Lernen zur strategischen Ressource. Es geht nicht mehr um punktuelle Weiterbildungen, sondern um kontinuierliche, kontextbezogene Lernprozesse, die direkt im Arbeitsalltag stattfinden. Unternehmen müssen sich fragen:

Welche Kompetenzen brauchen wir wirklich? Wie bleiben wir handlungs- und zukunftsfähig?

Besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist das entscheidend. Sie verfügen oft über begrenzte Ressourcen für klassische Weiterbildungsformate – und genau hier liegt die Chance: Informelles Lernen, das eingebettet in den Arbeitsprozess stattfindet, ist flexibel, praxisnah und kostengünstig. Es befähigt Mitarbeitende, sich eigenständig Wissen anzueignen, mit Unsicherheit umzugehen und aktiv zur Weiterentwicklung ihrer Organisation beizutragen. Typische Verhaltensweisen des informellen Lernens sind das eigenständige Erproben und Anwenden von Problemlösungsstrategien, der Austausch mit anderen sowie die Reflexion über die eigene Arbeitsleistung (Decius & Schaper, 2021).

Unternehmen mit einer lernförderlichen Unternehmenskultur schaffen es, diese Art des Lernens zu fördern und für sich zu nutzen.

Vier Thesen im Gespräch

Im Zukunftsgespräch wurde vor allem ein Blick in die Unternehmenspraxis geworfen und wie Lernen im Betrieb gestaltet werden kann. Zu Gast waren der Geschäftsführer und ein Mitarbeiter von Deine Lieblingsgärtner JB GmbH, ein kleiner Garten- und Landschaftsbaubetrieb aus Brandenburg, und eine Projektleiterin und Expertin für Personalentwicklung der Deutschen Bahn. Das Podium komplementierte die Projektleiterin des Zukunftszentrums Brandenburg und Lernexpertin Denise Gramß. Das Gespräch wurde durch ein Graphic Recording grafisch festgehalten:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenDie Moderatorin und Projektkoordinatorin des Zukunftszentrums Brandenburg, Katja Pein, führte durch vier zuvor aufgestellte Thesen:

1. Lernen beginnt nicht bei Weiterbildung, sondern im Arbeitsalltag.

Lernen im betrieblichen Kontext ist weit mehr als die Teilnahme an formalen Weiterbildungsmaßnahmen. Studien zeigen, dass zwischen 70 und 90 % des Lernens am Arbeitsplatz informell erfolgen (Cerasoli et al., 2018). Informelles Lernen findet damit nicht nur sehr häufig statt, sondern ist auch besonders wirksam: Es findet direkt im Arbeitsprozess statt, ist selbstgesteuert und bedarfsorientiert (Decius, 2024). Mitarbeitende lernen genau das, was sie für ihre Arbeit benötigen. Sie lernen etwa durch den Austausch mit Kolleg*innen, durch das Lösen konkreter Probleme oder durch das Ausprobieren neuer Tools (Graf et al., 2022). Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die oft über begrenzte Ressourcen verfügen, ist informelles Lernen ein strategischer Vorteil (Seyda & Köhne-Finster, 2024). Es beginnt dort, wo Arbeit passiert – nicht im Seminarraum, sondern im Alltag.

2. Wo Fehler sein dürfen, ist auch Raum für Lernen.

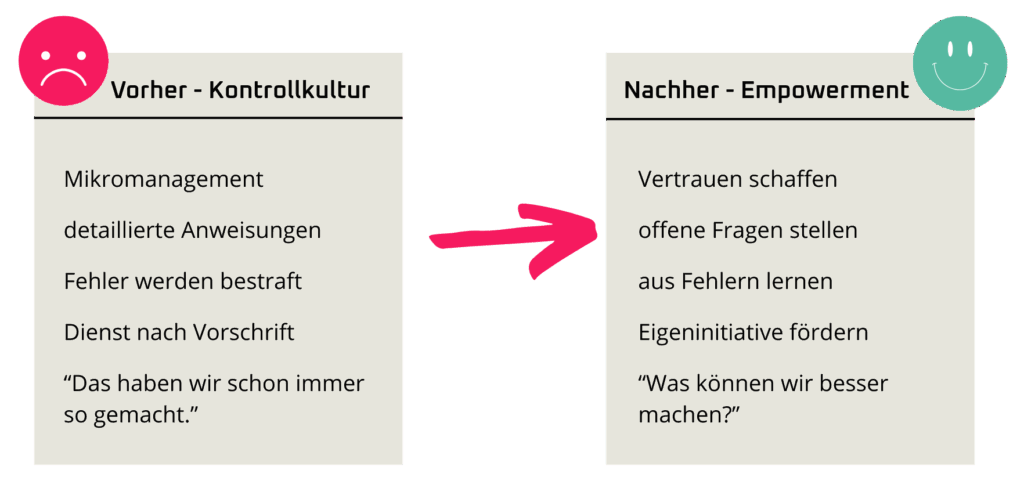

Psychologische Sicherheit ist eine zentrale Voraussetzung für informelles Lernen. Sie beschreibt das Vertrauen, eigene Gedanken und Fehler äußern zu können, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen (Edmondson, 1999). In einem solchen Umfeld werden Fehler nicht als Schwächen, sondern als Lernimpulse verstanden (Horvath & Klamar, 2025). Eine konstruktive Fehlerkultur fördert die Bereitschaft, Neues auszuprobieren, Erfahrungen zu reflektieren und Wissen zu teilen. Unternehmen können psychologische Sicherheit durch Prinzipien wie Aufrichtigkeit, Verletzlichkeit, Kommunikation und offenen Informationsfluss gezielt fördern (Queckbörner, 2024). Wo Fehler erlaubt sind, entsteht ein Raum für Innovation und kontinuierliche Weiterentwicklung.

3. Personen wollen nicht nicht lernen, es fehlen nur die richtigen (organisationalen) Rahmenbedingungen.

Die Bereitschaft zu lernen ist bei Mitarbeitenden grundsätzlich vorhanden: 63 % möchten aktiv Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen und 94 % sind sich ihrer Wissenslücken bewusst (Graf et al., 2016). Dennoch fehlt es häufig an struktureller Unterstützung. Damit informelles Lernen gelingt, braucht es geeignete (organisationale) Rahmenbedingungen – etwa die Anerkennung von Lernzeit als Arbeitszeit, transparente Regeln zur Nutzung von Lernressourcen und physische Räume für den Austausch (Gramß, 2025; Bartscher & Nissen, 2023). Führungskräfte spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie Lernprozesse aktiv begleiten und soziale Unterstützung bieten (Blume et al., 2024).

4. Die strategische Etablierung einer Lernkultur im eigenen Betrieb trägt zur Lösung des Fachkräfteproblems bei.

Indem Unternehmen Lernen als integralen Bestandteil der täglichen Arbeit begreifen und fördern, schaffen sie ein Umfeld, in dem Mitarbeitende kontinuierlich Kompetenzen aufbauen und sich weiterentwickeln können (Decius, 2024; Meher et al., 2025). Dies reduziert die Abhängigkeit von externen Fachkräften, da eigene Kompetenzen aufgebaut werden und sowie die Mitarbeiterbindung und die interne Mobilität gestärkt werden (LinkedIn Learning, 2024). Gleichzeitig entsteht Raum für Innovation: Wo Wissen geteilt, Fehler als Lernchancen verstanden und neue Ideen ausprobiert werden dürfen, entwickeln sich kreative Lösungen, die die Wettbewerbsfähigkeit sichern (Horvath & Klamar, 2025). Lernen wird so zur strategischen Ressource – nicht nur zur Fachkräftesicherung, sondern zur Zukunftsfähigkeit des gesamten Betriebs.

Unser Fazit: Lernkultur braucht Haltung, Zeit und Vertrauen

Die Podiumsdiskussion machte deutlich, wie stark Lernen von Haltung und Kultur geprägt ist. Mehrfach wurde betont, dass Führungskräfte eine Schlüsselrolle spielen. Sie müssen Lernräume aktiv eröffnen, Verantwortung teilen und selbst Lernbereitschaft vorleben. Das Praxisbeispiel des Garten- und Landschaftsbaubetriebes zeigte, wie eine offene Fehlerkultur Vertrauen schafft und Mitarbeitende ermutigt, Verantwortung zu übernehmen – ein entscheidender Schritt, um Innovationen voranzutreiben.

Gleichzeitig wurde deutlich, dass Lernkultur nicht verordnet werden kann. Diese entsteht über Zeit, durch gelebte Werte und kontinuierliche Investition in Beziehungen. Unternehmen, die Lernprozesse sichtbar machen und individuelle Bedürfnisse berücksichtigen, fördern nicht nur Kompetenzentwicklung, sondern auch Mitarbeiterbindung.

Insgesamt wurde klar, dass Lernkultur kein kurzzeitiges Projekt ist, sondern ein langfristiger Veränderungsprozess, der Geduld erfordert und bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht.

Die komplette Aufzeichnung des Zukunftsgesprächs finden Sie hier.

Im dazugehörigen Praxisreport sind die Erkenntnisse strukturiert aufbereitet und mit praxisnahen Empfehlungen und Methoden untermauert. Jetzt reinlesen!

Quellen:

Blume, B. D., Ford, J. K., & Huang, J. L. (2024). Transferring informal learning: The role of manager support in linking learning to performance. Business Horizons, 67(2), 125–136.

Cerasoli, C. P., Alliger, G. M., Donsbach, J. S., Mathieu, J. E., Tannenbaum, S. I., & Orvis, K. A. (2017). Antecedents and outcomes of informal learning behaviors: A meta-analysis. Journal of Business and Psychology, 33(2), 203–230. https://doi.org/10.1007/s10869-017-9492-y

Decius, J. (2024). Das Potenzial des informellen Lernens am Arbeitsplatz. Psychologische Rundschau. https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000686

Decius, J., & Schaper, N. (2021). Informelles Lernen am Arbeitsplatz – eine Frage der Demografie und der Branche? PERSONALquarterly, 73(2), 23–29.

Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383. https://doi.org/10.2307/2666999

Graf, N., Gramß, D., & Edelkraut, F. (2022). Agiles Lernen – Neue Rollen, Kompetenzen und Methoden im Unternehmenskontext (3. Auflage). Haufe.

Graf, N., Gramß, D., & Heister, M. (2016). Gebrauchsanweisung fürs lebenslange Lernen – Erkenntnisse zur Weiterbildung und wie Betriebe sowie Mitarbeiter sie einsetzen können. Vodafone Stiftung Deutschland. https://www.vodafone-stiftung.de/gebrauchsanweisung-fuers-lebenslange-lernen/

Gramß, D. (2025, Otober 23). Lernen im Unternehmen gestalten und die Rolle von Führung [Videokonferenz]. Zukunftsdonnerstag – Zukunftszentrum Brandenburg.

Gramß, D., & Pillath, P. (2023). Digitales Lernen ist kein Selbstläufer – individuelle und organisationale Voraussetzungen für digitales Lernen. In Lernen im Zeitalter der Digitalisierung (pp. 41–50). Springer Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37901-8_3

Horvath, D., & Klamar, A. (2025). Fehlerkultur – der Motor für Change und Innovation. Wirtschaftspsychologie Aktuell, 2, 16–23.

LinkedIn Learning. (2024). Workplace Learning Report 2024. LinkedIn Learning. https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report-2024

Meher, J. R., Mishra, R. K., Panigrahi, R. R., Patel, G., & Jena, L. K. (2023). Does learning culture enhance organizational performance? A serial mediator with knowledge management and organizational intelligence. Knowledge Management Research & Practice, 23(2), 1–12. https://doi.org/10.1080/14778238.2023.2278729

Queckbörner, B. (2024). Psychologische Sicherheit und ihre Bedeutung für eine gesunde Fehlerkultur. Bibliothek Forschung Und Praxis, 48(1), 68–79. https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0069

Roloff, M., Papen, M.-C., Märkel, C., & Lundborg, M. (2024). KI und KI-Readiness im Mittelstand – Eine Studie der Mittelstand-Digital Begleitforschung. Begleitforschung Mittelstand-Digital, WIK-Consult GmbH. https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Publikationen/wik-ki-und-ki-readiness.pdf

Seyda, S., & Köhne-Finster, S. (2024). Weiterbildungskultur in KMU. In KOFA. Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V. https://www.kofa.de/media/Publikationen/Studien/2024-Studie_Weiterbildungkultur-in-KMU.pdf